- Home

- 話題の映画・ドラマ・アニメブログ

- 映画「浅田家!」から家族写真の意味と写真の洗浄ボランティアについて考えてみよう【話題の映画・ドラマ・アニメから考えるブログ45】

ブログ

7.302025

映画「浅田家!」から家族写真の意味と写真の洗浄ボランティアについて考えてみよう【話題の映画・ドラマ・アニメから考えるブログ45】

映画「浅田家!」から家族写真の意味と写真の洗浄ボランティアについて考えてみよう【話題の映画・ドラマ・アニメから考えるブログ45】

- 映画「浅田家!」の映画概要とあらすじについて

- 現在の写真に関する状況についてみてみよう

- 写真の洗浄ボランティアについて

- 写真には、持っている威力が最大限に発揮される瞬間が必ずある

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

映画「浅田家!」の映画概要とあらすじについて

『浅田家!』は、2020年10月2日公開の日本映画です。監督は「湯を沸かすほどの熱い愛」の中野量太、主演は二宮和也。写真家・浅田政志の写真集『浅田家』と『アルバムのチカラ』を原案としています。主人公浅田政志は実在の人物で、現在も家族写真を中心に活動されている写真家です。

浅田政志の父、浅田章を演じるのは平田満。母、浅田順子を演じるのは風吹ジュン。兄、浅田幸宏を演じるのは妻夫木聡。浅田政志の幼馴染で、叱咤激励しながら浅田政志が写真家になるまで側で支える川上若奈に黒木華。

三重県津市で生まれ育った浅田政志は、年賀状用の写真のため、父の章に連れられ、兄の幸宏と津市の様々な場所で毎年兄弟写真を撮られます。父のカメラを譲り受け写真撮影に興味を持った政志は写真の専門学校に通います。ある日「一枚の写真で自分を表現しなさい」という卒業課題に向きあい、「あと人生で一枚しか写真を撮れないとしたら、どんな写真を撮るだろう」と考え、小学校低学年時の時に、父、兄、自分がそれぞれ怪我をし、母順子の勤める病院で手当てを受けた時の事を思い出し、その時の風景を再現して写真を撮ります。それが、政志が選んだ人生最後の写真であり、自分を表現する写真でした。その後、津市の様々な場所、家族がそれぞれなりたかったもの、憧れていたものに家族全員でチャレンジし、ユニークな家族写真を撮影していきます。その後東京に出てきた政志は幼馴染の若奈の住むアパートに居候する形で写真を撮り続けます。赤々舎から念願の写真集「浅田家」が初出版され、第34回木村伊兵衛写真賞を受賞します。その後浅田家以外の全国の「みんなの家族」を撮る旅に出かけます。東日本大震災時、岩手県野田村で支援物資の仕分けを手伝っていた時に、写真を洗っている青年、写真洗浄ボランティアと出会い、写真洗浄のボランティアに加わります。写真洗浄ボランティアに関わる中で、写真の意味、写真を残すことの重要性について知ることになります。

元々中野量太監督の「湯を沸かすほどの熱い愛」の大ファンでした。以前より配役が絶妙だと感じていましたが、本作品も浅田家の距離感が絶妙でした。家族、写真の持つ力、意味を考えさせられる作品です。東日本大震災を描くこと、それを作品にすることは、自然災害被害の甚大さを考えると、未だに安易に触れることができず、はばかられます。しかし写真洗浄というボランティアを通して写真が、誰かの生きる力になり、宝物になるという描き方には、希望が持てました。

全体的に明るく楽しく前向きな映画です。映画を観終わった後の余韻も清々しいです。浅田ファミリーの持つ自由さ、大らかさが浅田政志さんの原点なのかもしれません。

(出所、参考)Wikipedia、GENICインタビュー記事、SWITCHインタビュー記事、映画公式HP

現在の写真に関する状況についてみてみよう

今の時代ほど、みんなが気軽に大量に写真を撮れる時代はないでしょう。スマホがあれば誰でもどこでも好きな時に写真が撮れます。大量の写真がスマホの中に保存されているのではないでしょうか。私もそんな一人です。私が小さい頃(今から45年ぐらい前)はカメラは高価で希少なものでした。一家に一台父親が家族写真を撮影するのが、一般的でした。フィルムの写真を現像し、一緒に映っている人に焼き増しして渡しました。その後写ルンですが登場し、気軽に低価格で買えるようになり、若年層も写ルンですで写真を撮るようになりました。その後デジタルカメラが登場し、スマホが登場し、一人一台カメラ機能を持つスマホを携帯する時代になりました。

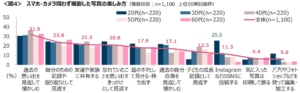

マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると、スマホ以外のカメラを使う人の割合は28.7%です。約7割の人はスマホカメラで写真を撮っています。またスマホ以外のカメラですと、コンパクトデジタルカメラを使用する人が多いようです。

また写真を撮る楽しみとしては、どの世代も「過去の思い出を見返して懐かしむ」、「自分のための記録や振り返り」など、見返すもの、瞬間を記録するものとして捉えているようです。

今から30年ほど前は、写真は現像して小さなアルバムに収めていました。しかし今は写真は撮りますが敢えて現像することは少ないようです。今後写真、アルバムはどのように変化していくのかみていきたいと思います。

(出所)スマホやカメラで撮る写真に関する調査(2023年)マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティング

写真の洗浄ボランティアについて

洗浄ボランティアとは、水や泥で汚れた写真を洗浄して持ち主に返す活動のことです。映画の後半はこの活動に関する物語です。この映画を観るまで、私は恥ずかしながら写真の洗浄ボランティアという活動を知りませんでした。東日本大震災後、東北の各沿岸地域で自発的に写真を洗浄し救済しようという活動が起きていたそうです。浅田政志さんも、岩手県野田村で写真の洗浄ボランティアに関わるようになりました。見る影もなくなってしまった家の玄関と思われる付近に救助活動を行った自衛隊の方などがそっと、アルバムを立てかけていたそうです。アルバムとは単なるものではなく、その人が確かに生きた証、時間、痕跡そのものだからこそ、燃えるごみとして扱うことはできなかったのではないでしょうか。

浅田政志さんも『アルバムのチカラ』という本を出版されています。富士フィルムホールディングス株式会社でも、東日本大震災後、社内プロジェクトとして写真救済プロジェクトを立ち上げ、記録が残されています。

(出所)赤々舎HP、富士フィルムホールディングス株式会社HP

写真には、持っている威力が最大限に発揮される瞬間が必ずある

上記の見出しの言葉は、GENICのインタビュー記事の中で浅田政志さんが発した言葉です。東日本大震災の直後の写真洗浄ボランティアをする中で、あらゆるものが流されてしまい、そんな中でみつかった写真が宝物になる瞬間を垣間見た浅田政志さんが述べるととても説得力があります。写真は一瞬を切り取るものではなく、時間を残すもの、また何度も写真を見返すことで力を発揮するものとも言っています。

写真洗浄ボランティアで救えなかったのは、デジタルに保存されているものだったそうです。富士フィルムのHPの中でも同様の事が述べられていました。そして富士フィルムの写真救済作業の中で、ここ10年(2000年から2010年)の写真が全然ないことに驚いたそうです。デジカメなどが主流になり、写真は撮るけれどプリントはされなかったことに気が付いたそうです。データからプリントされれば、100年前の写真も残る可能性があります。今はスマホで簡単に写真が撮れますが、浅田さんは毎年10枚でも12枚でもよいので、「今年のベスト写真!」とプリントされることを特に勧めています。人生が順調な時に写真を見返す人は少ないでしょう。しかし人生には思いもよらないまさかの出来事に遭遇することがあります。そんな時こそ、現像した写真が最大限に威力を発揮する瞬間なのかもしれません。

写真をどのように残すのか、保存するのか、撮ること同様に残すことを考えていくことも大事なことなのかもしれません。

(参考)SWITCHインタビュー記事、東京FMチャレンジストーリーズ、GENICインタビュー記事、富士フィルムHP

Views: 12