- Home

- 地域共生社会, 気になる記事ブログ

- 【地域共生社会】自治会・町内会をやめたいと思ったことがある人が80%を超えるアンケートから社会参加活動と孤独感の関係について考えてみよう【データから考えてみよう㉗】

ブログ

3.302025

【地域共生社会】自治会・町内会をやめたいと思ったことがある人が80%を超えるアンケートから社会参加活動と孤独感の関係について考えてみよう【データから考えてみよう㉗】

【地域共生社会】自治会・町内会をやめたいと思ったことがある人が80%を超えるアンケートから社会参加活動と孤独感の関係について考えてみよう【データから考えてみよう㉗】

- 自治会・町内会をやめたいと思ったことがある人が80%を超える

- 地域共生社会とはどんな社会なのでしょうか

- 社会参加活動に参加している人の方が参加していない人より孤独感が薄い

- 自治会・町内会の活性化のためには若い世代の参加がカギ

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

自治会・町内会をやめたいと思ったことがある人が80%を超える

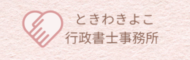

株式会社AlbaLinkが行った「自治会・町内会に関する意識調査」で、自治会・町内会をやめたいと思ったことがある人は80.1%を超える結果がでました。

※自治会・町内会とは

~自治会・町内会等とは~ 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体 。 区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維 持及び形成に資する地域的な共同活動を行っている

(出所)総務省資料から引用

また、本調査では以下のような調査結果が出ました。

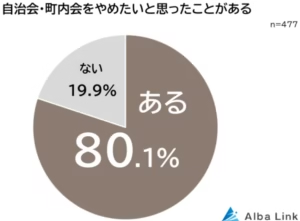

・自治会・町内会の活動で感じるストレス1位は「役員になること」

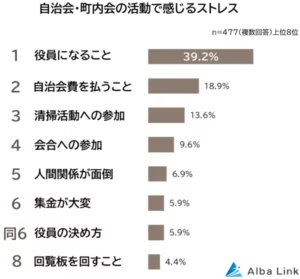

・自治会・町内会の活動で続けてほしい取り組みは「防犯パトロール」

・自治会・町内会で改善してほしいことは「活動内容の見直し」

調査結果からは自治会の活動として、防犯パトロールや、祭りの運営、地域の清掃などはニーズが高いようですが、共働きが主流な現在、自治会の役員は特に時間的な負担が高くストレスを感じている人も多いようです。IT化の推進などで負担を減らしたいと思う若い世代と、ITに不慣れな高齢者世代とのギャップが垣間見えます。

(出所、参考)Forbes記事、株式会社AlbaLink 自治会・町内会に関する意識調査

地域共生社会とはどんな社会なのでしょうか

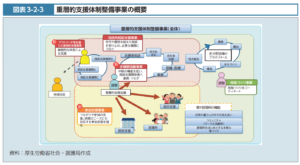

「地域共生社会とは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会”を指しています。」

現在では、少子高齢化が加速しています。以前には機能していた、血縁(家族親族)、地縁(住んでいる地域のコミュニティ)、社縁(会社と従業員とのつながり)が希薄になり、機能しなくなってきました。社会情勢、産業構造等の環境の変化が個人の価値観をも大きく変えてきました。

このような社会では血縁、地縁、社縁は恐らく弱くなっていくでしょう。そんな社会で、どのように人と人がつながりあい、支えあえるかが大事になってきます。地域共生社会は、①制度や分野の縦割り、②支え手、受け手という関係、③世代や分野を超えて、人の「暮らし」を中心に置いて、これまでの枠組み・考え方から「越境」して「つながって」いくことが、地域共生社会です。

(出所)厚生労働省 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会-

社会参加活動に参加している人の方が参加していない人より孤独感が薄い

デジタル機器(特にスマホ)の登場で、私たちの生活もコミュニケーションも大きく変化しました。一人一台スマホを所有することにより、以前であれば家族単位で観ていたテレビも個々人で好きな番組をそれぞれが好きなタイミングで鑑賞するようになり、対面より労力もコストも要しないネットにコミュニケーションを依存するようになってきました。2020年に始まったコロナ禍で対面でのコミュニケーションはますます控えられるようになりました。このようなつながりの減少が深刻化し、昨今、孤独・孤立が社会的な問題として提起されています。令和5年5月31日に孤独・孤立対策推進法が成立し、内閣府に、孤独・孤立対策推進室が設置されました。

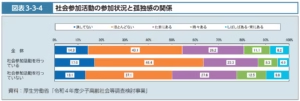

厚生労働省「令和 4年少子高齢社会等調査検討事業」によると、社会参加活動への参加状況と孤独感の関係をみると、孤独感が「しばしばある・常にある」又は「時々ある」人の割合は、社会参加活動を「行っている」人は 13.2%であったのに対し、「行っていない」人は22.3%であった(厚生労働白書から一部そのまま引用)

社会活動への参加は、孤独感を低減することがわかりました。

自治会や町内会の活動は、面倒だと感じている人が多いですが、実際参加すると、誰かと話をする機会も増え、孤独感が薄らぐのかもしれません。

(出所、参考)令和 4 年度少子高齢社会等調査検討事業 報告書、

令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果(内閣府)、

人々のつながりに関する基礎調査(令和5年) 調査結果の概要(内閣府)

自治会・町内会の活性化のためには若い世代の参加がカギ

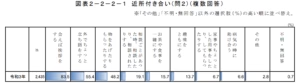

令和3年度 高齢者(60歳以上)の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果に近所付き合いに関する質問があり、挨拶を交わすが80%以上、外で立ち話をするが55%以上、ものをあげたりもらったりするが50%弱という結果がでています。

60歳以上の高齢者の場合、まだ近所付き合いが残っているのでしょう。

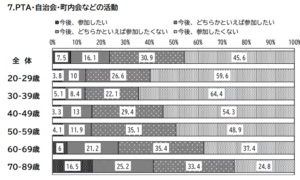

一方20代から50代までの世代では、8割が自治会に参加したくないと思っています。

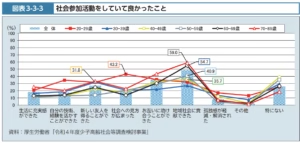

しかし、厚生労働省「令和 4年少子高齢社会等調査検討事業」によると、社会参加活動をして良かったと思うことは、「特にない」を除くと、40歳代以上においては「地域社会に貢献できた」の割合が高い。20歳代は「社会への見方が広まった」が最も高く、他の年代 と比較しても割合が高い。30歳代は、「新しい友人を得ることができた」が最も高い。(厚生労働白書から一部そのまま引用)

若い世代(20代から40代)では社会活動は、社会活動が自分自身に及ぼすプラスの影響が高齢世代より高いです。「存在意義はわかるけど、負担が大きくてストレス」と認識されがちな自治会活動を、社会活動として若い世代に積極的に参加してもらえるようになることが、今後自治会の行方を考える上で大きなカギとなるのではないでしょうか。

今の現役世代は仕事の家事に育児にと、なにしろ忙しく時間がないのだと推察されます。アンケート結果にもそのような記述がありました。しかし、社会活動を行う事で、自分の考え方や精神的にも良い影響があることも確かなようです。またいずれ誰もが年をとり現役世代ではなくなります。そうなった時に、自分の住む地域との関わり、つながりがどれだけ大事になるのか視野に入れておくのも大切な事なのではないかと思います。

(出所、参考)令和 4 年度少子高齢社会等調査検討事業 報告書、

令和3年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果(内閣府)、

人々のつながりに関する基礎調査(令和5年) 調査結果の概要(内閣府)

Views: 60