- Home

- 地域共生社会, 気になる記事ブログ, 身元保証

- 【身元保証】身寄りのない高齢者支援を拡充 低所得者向け、入院時の身元保証 共同通信ニュース記事から考えてみよう【気になる記事ブログ32】

ブログ

4.202025

【身元保証】身寄りのない高齢者支援を拡充 低所得者向け、入院時の身元保証 共同通信ニュース記事から考えてみよう【気になる記事ブログ32】

【身元保証】身寄りのない高齢者支援を拡充 低所得者向け、入院時の身元保証 共同通信ニュース記事から考えてみよう【気になる記事ブログ32】

日本の世帯構造が変わり、今後単独世帯が増えていく未来では、身寄りのない高齢者への支援が喫緊の課題となっています。現状では高齢になった際のサポートは家族内で行われることが前提となって法律も含め制度設計されています。病院や施設に入る際の身元保証、死後の葬儀などの死後事務など、既に民間で高齢者等終身サポート事業などが行われていますが、様々な問題点や懸念点などがあげられています。今回のニュースは今後の身寄りのない高齢者支援を地域社会の中でどのように扱うのか今後の指針となると思うので、注目しています。

- 記事の概要をみてみよう

- 社会福祉事業とはどんな事業なのかみてみよう

- 高齢者等終身サポート事業の問題点をみてみよう

- 一部自治体で既に実施中の「身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対応するためのモデル事業」の概要をみてみよう

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

記事の概要についてみてみよう

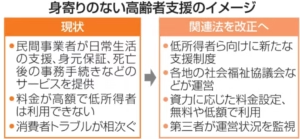

厚生労働省は、身寄りのない高齢者への支援を拡充する方針を固めました。入院時の身元保証や死亡後の手続きを担う民間サービスは料金が高額なため、利用できない低所得者ら向けに新たな支援制度を設ける方向です。各地の社会福祉協議会などが運営することを想定しています。来年の通常国会で関連法改正を目指します。政府関係者が4月5日、明らかにしました。

厚労省は社会福祉法の改正で(1)金銭の管理や福祉サービスの手続き代行など日常生活の支援(2)病院や施設に入る際の身元保証(3)葬儀や納骨、遺品の整理など死亡後の事務手続き―を社会福祉事業と位置づける方向で検討します。所得や資力に応じた料金設定を原則とした上で低額や無料で利用できるようにします。(共同通信ニュースをそのまま抜粋)

今回のニュースでは、低所得で身寄りのない高齢者への支援サービスの運営者は、社会福祉協議会によって運営されること、社会福祉法を改正し、社会福祉事業として位置づけられることが示されました。

社会福祉事業とはどんな事業なのかみてみよう

社会福祉事業とは、社会的に支援を必要とする人々を対象に、生活の向上や福祉の増進を図るために行われる活動やサービスの総称です。主に以下のようなことが含まれます:

- 福祉サービスの提供: 高齢者、障害者、児童、低所得者など、特定のニーズを持つ人々に対して支援を行います。例えば、介護サービスや生活支援、児童福祉活動などです。

- 地域コミュニティの発展: 地域社会のつながりを強化し、住みやすい環境を作る活動を行います。例えば、ボランティア活動や地域イベントの企画など。

- 相談・アドバイザリーサービス: 人々の悩みや課題を聞き、適切なサービスや資源へつなぐ役割を果たします。

この事業は地方自治体、非営利団体(NPO)、社会福祉法人、民間団体によって運営されることが多く、社会の持続可能な発展を目指す重要な役割を担っています。

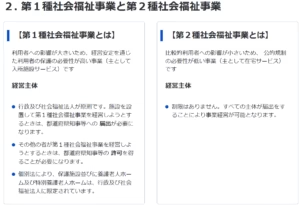

また社会福祉事業とは、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分けられます。

第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業は、日本の社会福祉法に基づいて分類された事業であり、それぞれ提供するサービス内容や運営対象が異なります。以下にその主な違いをまとめます:

第1種社会福祉事業

- 対象: より広範で、重要性の高い福祉サービスを提供します。

- 具体例:

- 児童養護施設

- 身体障害者支援施設

- 特別養護老人ホーム

- 運営:

- 主に地方自治体や社会福祉法人などが運営。

- 利用者が負担する費用が少ない場合が多く、国や地方公共団体からの補助金が中心。

- 特徴:

- 公益性が高く、設置や運営には厳格な基準が設けられています。

第2種社会福祉事業

- 対象: 第1種に比べてより限定的な支援や比較的小規模なサービスを提供します。

- 具体例:

- デイサービス

- ホームヘルプサービス

- 障害者の就労支援事業

- 運営:

- 自治体や法人以外に、民間企業でも運営可能。

- 比較的柔軟な運営が可能で、利用者が支払う料金で運営するケースが多い。

- 特徴:

- 市場性があり、比較的幅広い提供者が参入できます。

大きな違い

第1種は主に「公的な社会的弱者への支援」に焦点を当て、利用者負担が少なく厳しい規制があるのに対して、第2種は「地域の多様なニーズに応える柔軟なサービス」としての役割を果たします。

(出所)厚生労働省HP

高齢者等終身サポート事業の問題点をみてみよう

2023年に総務省から発表された調査結果については、以前【前編】【後編】の2部構成でまとめています。【後編:身元保証等高齢者サポート事業】総務省の初の実態調査の結果からサービス内容と問題点についてそれぞれ考えてみよう【データから考えてみよう⑯】で調査結果について分析していますので、良ければご参考にしてください。

調査結果の報告書からは、主に6点の課題提起が行われています。

1 契約手続、手順

2 預託金※の管理状況

3 判断能力が不十分になった場合の財産管理の取扱い

4 契約履行の確認、担保

5 寄附・遺贈の取扱い

6 地方公共団体等における住民への情報提供(事業者やサービス内容を選ぶ上で注意すべきポイント)

またあわせて事業者・地方公共団体等における課題、国への意見・要望に関しては、以下のような意見がでました。

■事業者に関して

・事業者として最低限実施すべきことを示したガイドラインの策定

・劣悪な事業者を排除するため、何らかの規制や登録制度

・事業を監督する省庁や事業者団体の設置

・ケアマネジャーや地域包括支援センターとの連携・協働の仕組み

・事業規制やガイドラインの作成に当たってはメリット・デメリットの考慮を

■地方公共団体に関して

・利用者が安心してサービスを利用できるよう、費用の上限を設けるなどのルール化・基準

・事業者団体の設立や事業者の信用を保証する仕組み

・事業者の届出・登録・許可といった規制を課し、行政又は第三者機関による監督

・事業の範囲や影響を勘案し、事業の実施についての明確な法的根拠

今回の身寄りのない高齢者サポート事業は社会福祉事業として位置づけられ、運営主体は社会福祉協議会となるそうです。根拠法は社会福祉法です。しかし今回の事業の詳細についてはまだよくわかっていないので、詳細な発表を待ちたいと思います。

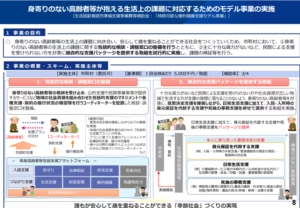

一部自治体で既に実施中の「身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対応するためのモデル事業」の概要をみてみよう

今回の低所得者向けに、社会福祉事業として社会福祉協議会などが身寄りのない高齢者のサポート事業を運営すると報告で社会福祉法を改正する動きは、令和6年から一部自治体で実施している「身 寄 り の な い 高 齢 者 等 が 抱 え る 生 活 上 の 課 題 に 対 応 す る た め の モ デ ル 事 業」を全国展開することになると言えるでしょう。

本事業は身寄りのない高齢者等が今住んでいる地域で、生活上の課題に向き合い、安心して歳を重ねることができる社会を目指すという、地域共生社会の考え方が基盤になっていると考えられます。

しかし、身寄りのない高齢者の方で、成年後見制度を利用されている方もいます。また高齢者サポートは地区町村の役場などの行政機関、民生委員、地域包括センター、医療従事者、NPO法人、社会福祉法人、ボランティア、士業の関係団体など様々な関係機関が存在します。関係機関とのネットワークづくりなども今後の課題になるでしょう。

(出所、参考文献)厚生労働省 「地域共生社会における、身寄りのない高齢者への対応について」

第一生命経済研究所 身寄りのない高齢者への支援体制の現状と課題(2) 櫻井 雅仁

喫緊の課題ですが、とても大きなプロジェックなので、関係各所との調整、整理など制度を立ち上げるのは、とても大変だと思いますが、身寄りのない高齢者が増えるのは確実な未来なので、うまく立ち上がるように祈るばかりです。また個人として協力できることがあれば、積極的に関わっていきたいと思います。

Views: 263