- Home

- 話題の映画・ドラマ・アニメブログ

- 【名画再び】映画「ギルバート・グレイプ」からヤングケアラーと、移動の自由について考えてみよう【話題の映画・ドラマ・アニメから考えるブログ54】

ブログ

10.102025

【名画再び】映画「ギルバート・グレイプ」からヤングケアラーと、移動の自由について考えてみよう【話題の映画・ドラマ・アニメから考えるブログ54】

【名画再び】映画「ギルバート・グレイプ」からヤングケアラーと、移動の自由について考えてみよう【話題の映画・ドラマ・アニメから考えるブログ54】

- 映画「ギルバート・グレイプ」の映画概要とあらすじについて

- ヤングケアラーを知っていますか

- 移動の自由について考えてみよう

- 母を家ごと火葬するという決断について

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

映画「ギルバート・グレイプ」の映画概要とあらすじについて

映画「ギルバートグレイプ」は1993年のアメリカ映画で、原作はピーター・ヘッジズの同名小説をスウェーデンの巨匠、「マイライフ・アズ・ア・ドッグ」、「サイダーハウスルール」、「ショコラ」などを生み出したラッセ・ハルストレムが映画化しました。主人公、ギルバート・グレイプにジョニー・デップ、弟のアーニーにレオナルド・ディカプリオ、全米をトレーラーで放浪する少女ベッキーに、ジュリエット・ルイスが演じています。誰もが知る映画スター、ジョニー・デップとレオナルド・ディカプリオの演技が見事です。この映画で、ディカプリオは本作品でアカデミー賞にノミネートされました。

ギルバートは、食料品店で働きながら重い知的障害を持つ弟アーニー、夫の自殺から17年間も家から出ず、過食で極度に肥満した母ボニー、そして2人の妹たちとの生活を支えています。アイオワ州の小さな町を生まれてから一度も出たことがないギルバートは、家族を置いて自分だけ町を出るわけにも行かず悶々としながら日々を送っていました。ある日全米をトレーラーで祖母と旅をする少女ベッキーが車両故障で、ギルバートの住む町に数日間立ち寄ります。(Wikipediaから一部そのまま抜粋)黒髪のショートカットの個性的で自由な価値観を持つ少女と出会い会話を交わす中で、現実の生活の中でがんじがらめになっていたギルバートの心に新しい風を吹き込みます。弟のアーニーを深く愛していますが、アーニーの世話よりもベッキーと話す楽しさに目覚めていき、家族を見捨ててしまうような罪悪感を抱きながらも初めての自分の人生について考え始めます。

アーニーの18歳の誕生日パーティーの後、母ボニーはベッドの中で亡くなってしまいます。母親の遺体を運ぶ際に、再び町の見世物として取り扱われることを兄弟達は恐れ、家ごと母を火葬することにし、ギルバート達兄弟全員をその場に留めていた家を燃やします。

19歳の誕生日、再びトレーラーで立ち寄ったベッキーと再会したギルバートとアーニーは、ベッキーの車で町を出、新しい人生の旅を始めることとなります。

30年ぶりに見返しましたが、内容も映像も素晴らしい映画でした。ベッキーの「外見的な美しさには興味がない、人生は何をするかが大事」というセリフを覚えていて、30年間自分に影響を与え続けていた作品です。

主人公たちのみずみずしい演技がまぶしく、家族とは何か、自分の人生とは何か、時代を超えて深く問いかけてくる良作です。ぜひご覧いただければと思います。

(参考、出所)Wikipedia

ヤングケアラーを知っていますか

ギルバート・グレイプを30年前に観た時は感じませんでしたが、主人公のギルバートはまさに、このヤングケアラーだったのだと現代の視点では思います。

ギルバートは家族の世話のために、町を離れることもできず、自由に恋愛を楽しむこともできずにいます。家族の世話という役割に縛られ、深い閉塞感の中にいます。家族を愛していますが、家族の犠牲になっていることにも気づきながら自分の人生を優先させることができませんし、逆にギルバートがほんの少しの自由や解放を感じたときに、罪悪感を抱きます。

ここ数年「ヤングケアラー」という言葉を聞く機会が増えました。

ヤングケアラー(Young Carer)とは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを、日常的に行っている子どもや若者のことを指します。

こどもが家事や家族の世話をすることは、「お手伝い」の一環であればごく普通のことと思われるかもしれません。しかし、ヤングケアラーが担っている家事や家族の世話は、お手伝いとしてこどもが行うものとは異なり、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行うなど、その責任や負担が重いものです。それによってこども自身がやりたいことができないなど、学業や友人関係などに影響が出てしまうこともあります。(政府広報オンラインから一部そのまま抜粋)

■具体的な例

ヤングケアラーが行っていることには、以下のようなものがあります:

- 障がいや病気のある家族の介護(食事・入浴・トイレの介助など)

- 幼いきょうだいの世話や送り迎え

- 家事全般(料理、洗濯、掃除など)

- 精神的なサポート(励ましや見守り)

- 通訳(家族が外国籍や聴覚障害を持つ場合)

- 家計を支えるための労働

■実態と影響

厚生労働省の調査によると、以下のような実態が明らかになっています

| 学年 | 「世話をしている家族がいる」と答えた割合 |

| 小学6年生 | 約6.5% |

| 中学2年生 | 約5.7% |

| 高校2年生 | 約4.1% |

| 通信制高校生 | 約11.0% |

- 多くの子どもが「ほぼ毎日」ケアをしており、1日7時間以上に及ぶケースもあります。

- 勉強や部活動、友人との時間が削られ、学業や心身の健康に影響を及ぼすこともあります。

また、子供自身が自身を「ヤングケアラー」であると自覚しにくく、それを問題だと思ったり、他人に相談して支援を求めるものだと認識できないところがあります。

今はヤングケアラーに向けた様々な支援が国や行政でありますので、ぜひ支援を必要としている人たちに知ってもらいたいです。

(出所、参考)こども家庭庁HP、政府広報オンラインHP、日本財団ヤングケアラーと家族を支えるプログラムHP

移動の自由について考えてみよう

映画の中で、ベッキーは両親が離婚し、小さい時から二人の間を行ったり来たりしてあちこちの土地に引っ越しを繰り返しながら育てられたとギルバートに話します。ギルバートはその逆で動けない母親のため、障がいを持つ弟のため、今いる土地から離れられずにいます。

映画の舞台はアメリカですが、日本でも地方に住む女性が進学や就職で首都圏に移動し、その後地元に帰ってこないことが指摘されています。以前本ブログでも記載しました。

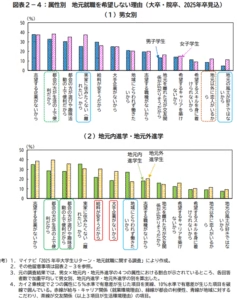

若年層が東京圏へ集中する要因として「進学・就業環境要因に関する理由が多いものの、都会への憧れや利便性、あるいは地元への不満といった理由もみられ、若年層が地元から転出する要因は、複合的に絡み合っている」(資料から一部そのまま抜粋)

「男女別に分けると、地元就職を希望しない理由で男女差の大きい項目は、「実家に住みたくない /離れたいから」「地元の風土が好きではないから」といった生活環境理由、特に地元から離れたいという内容の項目が多くなっている。いずれも、5%の有意水準で、女性側の選択率が高くなっている(資料から一部そのまま抜粋)

女性の側の選択率が高い原因については地方の方が伝統的な価値観が強いなど、従来の性別役割分業の意識やそれが前提となった仕組みが多いのではと言われていますが、生まれ育った場所が自分の一生の場所になればそれは幸せなことですが、自分らしくいられる場所や地域もいくつか巡ってみないとわからないのかもしれません。

移動できる自由が選択できるということは、自分の意思で今いる場所を離れるという選択することができ、新しい可能性、出会いに触れることにもつながります。自分の意思で決められることが幸せなのかもしれません。

(出所)内閣府資料

母を家ごと火葬するという決断について

映画のラストシーンで、母親の遺体と共に家自体を燃やし、火葬するという決断を4人の兄弟姉妹で行います。誰一人反対するものもいなく、燃える家をみつめるシーンは、今まで自分を縛り付けていたものが物理的になくなって、生まれた土地、家から解放され、全員が自由になっていくように感じました。

母親を失いとても悲しいシーンでもありますが、あの家を燃やすことによって、それぞれがようやく本来の自分の人生に進むことができるようになった、そんなシーンだと思いました。母親の弔いでもあり、自死した父親の弔いでもあり、今までの自分の人生への決着のつけ方でもあったように思います。

今から32年前の映画でしたが、アメリカの生活風景の描き方などが牧歌的でもあり、1993年からの30年間がどれだけ変化の激しい時代だったのかわかりました。その後のグレイプ家の兄弟姉妹がどうなったのか気になります。どの時代もどの国でも家族というのはとても面倒くさいものであり、愛おしいものなんだと改めて実感しました。

Views: 8