- Home

- 地域共生社会, 話題の映画・ドラマ・アニメブログ

- 映画「ALWAYS 三丁目の夕日」から地域のつながりと昭和という時代について考えてみよう【話題の映画・ドラマ・アニメから考えるブログ35】

ブログ

7.102025

映画「ALWAYS 三丁目の夕日」から地域のつながりと昭和という時代について考えてみよう【話題の映画・ドラマ・アニメから考えるブログ35】

映画「ALWAYS 三丁目の夕日」から地域のつながりと昭和という時代について考えてみよう【話題の映画・ドラマ・アニメから考えるブログ35】

- 映画「ALWAYS 三丁目の夕日」の映画概要とあらすじについて

- 向こう三軒両隣の共助の精神で地域みんなが支え合った時代

- 昭和という時代はどんな時代だったのでしょうか

- 本作品から令和の地域共生社会へのヒントを考えてみよう

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

映画「ALWAYS 三丁目の夕日」の映画概要とあらすじについて

映画「ALWAYS 三丁目の夕日」は、「三丁目の夕日」作品で知られる西岸良平による日本の漫画作品が山崎貴監督により、2005年11月に実写映画化されました。本作品は第29回日本アカデミー賞最多7部門で受賞しており、その年の主要な映画祭、第30回報知映画祭、第18回日刊スポーツ映画大賞、第60回毎日映画コンクール、第27回ヨコハマ映画祭、第48回ブルーリボン賞などを総なめにしています。2007年11月に続編、『ALWAYS 続・三丁目の夕日』が公開され、本作のラストシーンから4カ月後の昭和34年(1959年)春を舞台に描かれています。さらに、昭和39年(1964年)を舞台にした3作目の『ALWAYS 三丁目の夕日’64』が2012年1月21日に公開されました。主演の茶川竜之介には子役時代からキャリアを重ねている吉岡秀隆、有限会社鈴木オート社長には堤真一、その妻鈴木トモエ役には薬師丸ひろ子、青森から集団就職で有限会社鈴木オートやってきた女学生には堀北真希、居酒屋を経営している石崎ヒロミには小雪、その他もたいまさこ、三浦友和など、多彩な俳優陣が脇を固めています。

日本が一番元気で希望に満ちていた時代、昭和33年の春、東京の下町、夕日町に集団就職で東京に来た女学生の一人、星野六子(堀北真希)が有限会社鈴木オートに就職し、社長家族と寝食を共にしながら働くことになりました。鈴木オートの向かいには茶川駄菓子店を経営している茶川竜之介(吉岡秀隆)が小説家を目指し、日々文芸作品展に応募を重ねていますが、落選を続けています。鈴木オート社長(堤真一)は文学崩れ、人間のクズなど、うだつのあがらない竜之介をさんざん馬鹿にします。竜之介は行きつけの居酒屋の石崎ヒロミ(小雪)から母親が居なくなってしまい、置いてきぼりになった10歳の少年、古行淳之介を無理やり押し付けられ、ひょんなことから一緒に暮らすことになります。通りを挟んで向かいに住む鈴木オートと茶川駄菓子店はそれぞれ言いたい放題で決して仲が良いわけではありません。しかし、互いが困った時には助け合います。この鈴木オートの家族と、茶川駄菓子店の竜之介、淳之介、ヒロミの2家族で起こる日常を中心に人間関係が描かれていきます。昭和33年は戦後18年、その2年前の昭和31年には「もはや戦後ではない」という言葉が経済企画庁が表した『経済白書』の結語に登場し、日本は高度経済成長期の真っ最中です。三種の神器と言われる、テレビ、冷蔵庫、洗濯機が登場し、テレビが設置された家の前では町内中の人が集まり歓声を上げます。建設中の東京タワーを背景に元気な子供たちが街中走り回ります。昨日より明日が確実に良くなる、成長するという時代背景の元、人々の暮らしは質素ですが、何しろ元気とパワーがあり、家の作りの問題もあり、町内会、ご近所付き合いも密で地縁血縁のつながりが強固で地域共同体が機能していた時代です。

本作品はこの昭和の最も元気だった時代に焦点が当てられて描かれており、昭和時代を経験した人には、懐かしく郷愁の想いを抱くでしょう。また少子高齢化で社会が縮小化し停滞する現代を生きる私たちとは全く別の右肩上がり熱狂感を感じ、うらやましく感じることもあるでしょう。世帯構造も単独世帯が増え、個人化が加速する現在では当時の地域の濃い人間関係に驚く人もいるかもしれません。基本的に悪人が出てこず、昭和30年代の良い部分だけを切り取ったともいえますが、明るい夢のある元気が出るエンターテインメント作品です。三部作となっており、三作品目では、六子と淳之介の自立も描かれています。山崎作品は特に美術、VFXにこだわり、圧倒的に素晴らしく、今回の夕日町の街並み、東京タワーは圧巻です。奇しくも本年2025年は昭和で換算すると昭和100年という節目を迎えます。今一度、昭和30年代という時代がどんな時代だったのか、映画を観て体感してはいかがでしょうか。

(出所、参考)Wikipedia、映画.com、インタビュー記事

向こう三軒両隣の共助の精神で地域みんなが支え合った時代

この映画を観て最初に驚いたのは、商店街を行き交う人の多さ、空き地で遊ぶ子供の多さ、駄菓子屋、タバコ屋などの個人商店の多さです。共働き世帯が主流の現在では昼間の時間帯に街を歩く子供、大人(高齢者を除く)の姿はあまり多くありません。昭和30年代は家電も現在に比べると希少でとても高価でした。一家にテレビが一台届くだけで、街中の人が集まりみんなでテレビを見た時代です。しかし今はテレビは一人一台の家もあるでしょうし、スマートフォンの普及で、それぞれが自分の好きなタイミング、場所で、自分の好きなコンテンツを観ることができます。家族団らんも減り、家族の形態も変化しています。しかし、一番大きく変わったのは、ご近所づきあいではないでしょうか。

「向こう三軒両隣」という考え方があります。「向こう三軒両隣」は、古くから親しくしているご近所さんを指す言葉で、その由来は「互いが何かと助け合ってきた良き習慣」にあると言われています。

戸建て住宅の場合、引越しの挨拶をする範囲は「向こう三軒両隣」で、具体的には自分の家の向かい側3軒と左右2軒の隣家の合計5軒を指します。

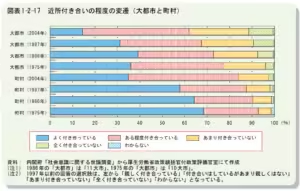

しかし、ご近所付き合いは年々減少の一途です。少し古いデータですが、大都市圏でも町村でも、「ご近所とよく付き合っている」割合は年々減少しています。大都市圏では1975年では「親しく付き合っている」が35%前後でしたが、2004年には10%前半まで20%近く減っています。令和5年(2023年)の調査では、5.8%まで減っています。また、大都市だけでなく町村でも「親しく付き合っている」が令和5年(2023年)には13%と2004年の30%前半から半減以上しています。本映画のようなご近所付き合いは現代ではほとんどないのでしょう。少し寂しい気もします。

昭和という時代はどんな時代だったのでしょうか

昭和時代とは、1926年12月25日から1989年1月7日まで続いた日本の元号で、日本の歴代元号の中で最も長く続いた時代です。

世界恐慌に大きな戦争と敗戦、そしてアメリカ主導による戦後の民主化、その後の飛躍的な高度経済成長期を迎えました。そしてバブル経済。戦後半世紀を経て、日本は自他共に認める経済大国となりました。

昭和時代には、次のような出来事がありました。

- 世界恐慌、満州事変、太平洋戦争などの戦争

- 戦後の民主化

- 神武景気、高度経済成長

- ソ連との国交回復、日本の国連加盟

- 札幌オリンピックの開催

- 沖縄返還

- オイルショック

- ロッキード事件

- 成田空港の開港

- 日中平和友好条約の締結

また、1960年代には高度経済成長期と呼ばれ、東京オリンピックの開催や東海道新幹線の開通など、暮らしに大きな変化が表れました。1983年には東京ディズニーランドが開園し、ファミリーコンピューターが発売されるなど、大衆化された娯楽も変化していきました。

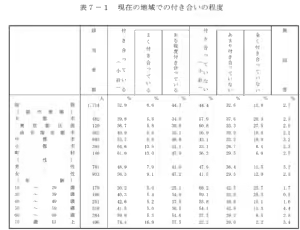

「1961(昭和36)年頃(1960(昭和35)~1963(昭和38)年)と現在 (2005(平成17)~2010(平成22)年)はどのように変化したのか?」わかりやすい比較表がありましたので、添付します。大きな変化としては、1961年に比べ2005年の方が少子化が進んでいること、子供の数が少ないこと、地方より都市部に進出していること、自営業者が減って会社などに雇われる人が増えていることがわかります。

昭和に関しては、長く続いた時代で戦前と戦後では状況が異なり、歴史も、教育も経済も人々の生活様式も大きく変貌を遂げた時代と言えるでしょう。

本作品から令和の地域共生社会へのヒントを考えてみよう

本作品は2005年に上映され、来年で20年が経ちますが、今でも根強い人気があります。その背景には経済的には貧しかったけど、希望があり、情熱があり、昨日より明日を信じていきることができたこと、右肩上がりの時代を懐かしむ声もありますが、地域社会が今より開放的で、怒鳴り合い喧嘩もするけれど、困った時はみんなで助け合い、喜び合う、そんな失われてしまった地域の絆を懐かしむ気持ちも多いのではないでしょうか。現在の日本は少子高齢化、超高齢社会を迎え、地域で支え合って生きる「地域共生社会」が今後目指す社会とされています。高齢者だけではなく、若者の孤独、孤立も増えてきています。技術も進歩し、ますます便利な世の中になっていき、もう二度とあのような時代に戻ることはできないでしょうが、自分だけでなく、自分の周りの人にも目を向けること、誰かが困っていたら、ためらわず一歩踏み出して声をかけることが大事なのではないでしょうか。良いことばかりの時代ではなかったでしょうが、もっと気軽に、もっと雑に人とつながってもいいのかもしれないですね。

映画を観ていて、自分でも忘れかけた記憶がたくさんよみがえってきました。私が生まれたのは昭和47年ですが、子供の頃はまだあんな感じが残ってました。たくさんのご近所さんに声をかけられ見守られ大きくなりました。時代が今よりゆっくりで、大らかだったように記憶しています。

Views: 18