- Home

- 終活, 話題の映画・ドラマ・アニメブログ, 身元保証

- 【私の終活イメージは既に時代遅れなのかもしれない】 ―ドラマ『ひとりでしにたい』から徹底した“個”として生き死んでいく覚悟―

ブログ

10.202025

【私の終活イメージは既に時代遅れなのかもしれない】 ―ドラマ『ひとりでしにたい』から徹底した“個”として生き死んでいく覚悟―

はじめに

私はこのブログではこれまで、終活とは「死の準備」ではなく「生きるための問い」であると捉え、以下のようなメッセージを発信してきました。

- 家族、あるいは家族以外の人ともつながれる“ゆるい人間関係”の大切さ

- 地域の中で共同体の一員として安心して暮らす「地域共生社会」の可能性

- 人生は「終わりよければすべてよし」、最後の瞬間の幸福度が人生を照らす

- 自分だけの物語を紡ぎながら、長い人生を歩むことの尊さ

しかし、NHKドラマ『ひとりでしにたい』を観て、私の中でこれらの価値観が静かに揺らぎました。もしかしたら、私の終活イメージはすでに時代遅れになっているのかもしれない――そんな思いが芽生えたのです。

孤独死は本当に惨めな死なのか

ドラマの中で、主人公・鳴海が憧れていた伯母が浴室で溺死し、孤独死として発見される場面があります。家族はその死を「かわいそう」「惨め」と受け止めますが、鳴海は「人生の最後の一瞬だけを切り取って、その人の人生を不幸と決めつけるのはおかしい」と反論します。

この言葉に、私は深く揺さぶられました。これまで「終わりよければすべてよし」と信じてきた私にとって、死の瞬間の幸福度は人生の集大成でした。しかし、人生は長く、紆余曲折があり、良い時も悪い時もある。その一部だけを切り取って評価することの危うさに、改めて気づかされたのです。

孤独死は、必ずしも惨めな死ではない。誰にも看取られず亡くなることが「かわいそう」なのではなく、そう思うのは“生きている側”の感情であり、本人はすでにその瞬間を超えている――そんな視点に改めて気づかされました。

つながりは強制されるものではなく、選び取るもの

私はこれまで、地域の中でゆるやかにつながることが、安心と安全をもたらすと信じてきました。ハーバード大学の80年にわたる研究でも、「良い人間関係こそが幸福の最大の要因である」と示されています。

しかし、ドラマの中で鳴海は「自分が望まないつながりは不要」と言い切ります。家族との関係においても、母親が亡き姉に対して「勝ちたい」という感情を抱く場面では、つながりが必ずしも癒しや支えになるとは限らないことが描かれていました。

つながりは、強制されるものではなく、自分で選び取るもの。その選択には覚悟が必要であり、時に孤独を引き受ける勇気も伴います。共同体の中で生きることの価値は変わらないけれど、それが“唯一の正解”ではないということを、私はこのドラマから教わった気がします。

ひとりでしぬことは孤独ではなく、自分らしさの選択ですが、実際の高齢者を取り巻く高齢期の現状を考えてみよう

「ひとりでしぬ」という言葉は、これまで私にとって“未知で怖いもの”でした。しかし鳴海は、それを“自分らしく生きるための選択”として受け入れようとします。

日本には安楽死の制度がなく、死のタイミングを選ぶことはできません。どれだけ準備をしても、思いがけない形でひとりで亡くなることもあるでしょう。だからこそ、「ひとりでしぬ」ことを前向きに捉える視点は、今後の終活において重要な問いになるのではないかと感じています。

現在の社会制度では、身元保証制度や終活支援制度が整備されつつありますが、まだ十分とは言えません。個として生き、個として死ぬことを選ぶ人が安心してその道を歩めるよう、制度の充実が求められています。

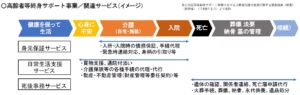

高齢者サポート事業の基本的な考え方は以下の図が時系列に並べられていてわかりやすいかと思います。

健康な生活をひとりで送れる時代→心身が弱まり誰かの助けが必要な時(介護が必要)→ひとりでの生活が難しくなり施設などに入所→病院で終末期→死亡し、お葬式や死後事務が必要になる時期です。

ひとりで生きてしぬという事はこの全部のプロセスを自分で行う必要があります。

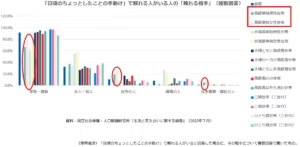

そして実際の高齢期の単身世帯でも若い世代でも、ちょっとしたささいな事を頼めるのは、実際家族以外に頼める人は本当に少ないのが現状です。

(出所)国立社会保障・人口問題研究所「生活と支え合いに関する調査」(2022年7月)

この現状に際し、国も身寄りがあることを前提とした社会制度から身寄りがない人が今後増えていく想定の中で、高齢期の社会制度を変える必要を感じています。しかし、この場合家族の代わりになるのが地域社会という考え方です。

(出所) 令和2年度厚生労働省社会福祉推進事業「『身寄り』のない人を地域で受けとめるための地域づくりに向けた「手引き」作成に関する調査研究事業 報告書」 及び「身寄りの有無にかかわらず安心して暮らせる地域づくりの手引き」(特定非営利活動法人つながる鹿児島)

(出所)厚生労働省 地域共生社会における、身寄りのない高齢者202等1年が4月1日抱える課題等への対応について

ドラマは綾瀬はるかさんの柔らかな雰囲気もあり、コメディカルでユーモアに富んでいました。しかし、実際に「ひとりで生き、ひとりで死ぬ」ためには、多くの問題と困難が立ちはだかります。社会制度も、人々の意識も、まだその覚悟に追いついていないのが現実です。

そんな中で、どうすれば“個としての尊厳”を保ちながら生きていけるのか――正直なところ、私にはその先がまだ見えていません。今回のドラマを通して、自分の終活イメージの限界にぶつかったような気がしています。

しかし時は流れ、身寄りのない高齢者が増えていく未来は確実に訪れます。やはりまずは地域社会で一歩を踏み出すのが、ひとりでもふたりでも必要なのではないかと考えます。

Views: 14