- Home

- データから考えてみよう, 気になる記事ブログ

- 【火葬場の稼働率は全国平均81.9%】火葬場におけるアンケート結果から、火葬待ちと火葬場の現状について考えてみよう【データから考えてみよう㉖】

ブログ

2.202025

【火葬場の稼働率は全国平均81.9%】火葬場におけるアンケート結果から、火葬待ちと火葬場の現状について考えてみよう【データから考えてみよう㉖】

【火葬場の稼働率は全国平均81.9%】火葬場におけるアンケート結果から、火葬待ちと火葬場の現状について考えてみよう【データから考えてみよう㉖】

2023年9月に私は本HPの中で、【火葬待ち 深刻化】、3割が最長6~8日待機…遺族の心理的・金銭的負担重く、~多死社会と都道府県別火葬場の数について考えてみよう【気になる記事ブログ⑲】読売新聞オンラインからという記事を書きました。

それ以降も「火葬待ち」という言葉はたびたび聞かれましたが、それは、火葬手続き上の問題、友引などの特定の日を避け、お昼前後の時間に集中することなどが指摘されることもありました。2024年9月に鎌倉新書から「お葬式に関する全国調査2024」のアンケート調査が発表され、火葬待ちに関するデータが発表されました。また厚生労働科学研究として2024年7月に「遺体を取り扱う事業者や無縁改葬等の現状調査及び今後の方策検討に資する研究」が発表されました。火葬場にアンケートをとり火葬場の現状の稼働率などが記載されています。

今回はこれらのデータから、実際に火葬待ちが発生しているのか、火葬場は足りていないのか、みていきたいと思います。

- 鎌倉新書のお葬式に関する全国調査2024から火葬待ちの実態についてみてみよう

- 火葬場の稼働率全国平均81.9%、火葬場は十分足りているのでしょうか?

- 火葬場の老朽化が進んでいます。アンケート調査対象の火葬場の建物竣工年は2000年以前が66.7%、1975年以前 が7.6%

- 遺体安置設備の利用者は通常の火葬待ちと、身寄りのないご遺体等、福祉関係が全244体中168体で全体の約7割

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

鎌倉新書のお葬式に関する全国調査2024から火葬待ちの実態についてみてみよう

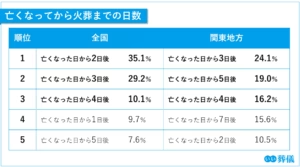

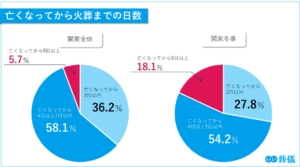

鎌倉新書が2024年3月1日(金)~3月4日(月)に実施した調査の中で、今回初めて「火葬までにかかった日数」をヒアリングしたところ、「亡くなってから2日後」が35.1%で最多となりました。次いで、「亡くなった日から3日後」が29.2%、「亡くなった日から1日後」が9.7%となり、亡くなって3日以内に火葬を行った人が74%となり、およそ4人のうち3人が「3日以内に火葬をしている」結果となっています。

一方、関東地方の結果を見ると、「亡くなった日から3日後」が24.1%で最多ではあるものの、次いで「亡くなった日から5日後」が19.0%、「亡くなった日から4日後」が16.2%、「亡くなった日から4日後」が16.2%となっており、過半数の人が「火葬に4日以上かかった」と回答しています。(いい葬儀のHPのそのまま一部抜粋)

全国平均でみると、亡くなってから火葬するまでは、3日以内の人が全体の3/4ですが、関東は全国平均より、火葬に時間を要しているようです。関東の冬場では特に、火葬待ちの傾向がみられると記載がありましたが、全国平均でみれば、火葬待ちとは言えない状態と言えます。

(出所)鎌倉新書、【第6回】お葬式に関する全国調査(2024年)

火葬場の稼働率全国平均81.9%、火葬場は十分足りているのでしょうか?

「遺体を取り扱う事業者や無縁改葬等の現状調査及び今後の方策検討に資する研究」では、火葬場の稼働率全国平均81.9%となっています。

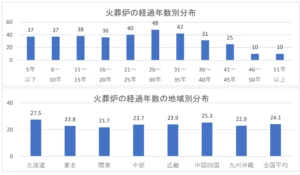

稼働率(開場日数に対する稼働日数の割合)は、全国平均で 81.9%であり、地区別には関東地区が 92.5%と最も高く、次いで中部地区の 87.3%、近畿地区の 85.9%です。逆に北海道地区が 61.2%、中国四国地区が 73.5%と低くなっています。(資料から一部そのまま抜粋)

年間稼働日数と、年間開場日数に関しては、エリアごとに差があり、特に北海道エリアの火葬場は年間稼働日数と、年間開場日数が他のエリアに対して極端に少ない傾向があります。また西日本エリアの方が東日本エリアより年間稼働日数と、年間開場日数が20日前後多い特徴があります。

日本では各地域地域で、人が亡くなった際の弔い方、手続きなどの風習が異なり、地域で差があるのだと推察されます。

火葬場の稼働率をみてみますと、全てのエリアで稼働率に余裕があるように見受けられます。火葬場が不足しているというデータはみられませんでした。

(出所)遺体を取り扱う事業者や無縁改葬等の現状調査及び今後の方策検討に資する研究 厚生労働科学特別研究

火葬場の老朽化が進んでいます。アンケート調査対象の火葬場の建物竣工年は2000年以前が66.7%、1975年以前 が7.6%

今回のアンケートに回答した施設の火葬場の合計は354施設になります。2000 年以前に施設が竣工された施設が236 施設(66.7%)であり、1975 年以前が27 施設(7.6%)を占めています。また現在稼働中の火葬炉は、2000 年以前が 190 施設(53.7%)と半数以上を占めています。経過年数を見ると、全国平均で 24.1 年であり、設置から31 年以上経過した施設が118 施設(33.3%)あり、これらは既に耐用年数を超えていると判断します。(資料から一部そのまま抜粋)

現在日本の生活を支えているインフラの老朽化が指摘されていますが、まさに火葬場もその一つと言えるでしょう。

火葬場の新設・増改築を検討している団体はアンケート回答団体の中で22.9%にあたる81団体でした。その理由として老朽化を選んだ回答数は67、炉数不十分を選んだ回答数は13です。火葬場の新設・増改築の理由のメインは老朽化と言えるでしょう。

(出所)遺体を取り扱う事業者や無縁改葬等の現状調査及び今後の方策検討に資する研究 厚生労働科学特別研究

遺体安置設備の利用者は通常の火葬待ちと、身寄りのないご遺体等、福祉関係が全244体中168体で全体の約7割

火葬場に遺体安置設備の有無は、「ある」が 143 件(40.4%)、「ない」が 211 件(59.6%)とない方が6割です。また遺体安置設備の有無はエリアにより異なり、遺体安置所がある割合は北海道で14.8%ですが、関東では81.3%です。近畿、中部、中国四国地方で約半数の50%強です。関東では火葬場自体が他のエリアより少ないですが、その分遺体安置設備などが整っています。

また以前、本ブログでも身寄りのないご遺体の実態調査の記事を書きましたが、(引き取り手のない死者、3年半で10万6千人【気になる記事ブログ⑥】)身寄りのない人のご遺体は、死亡地の自治体が火葬します。そのため、この身寄りのないご遺体は自治体にて火葬される可能性が高いと考えられます。遺体安置設備の利用者は通常の火葬待ちと、身寄りのないご遺体等、福祉関係が全244体中168体で全体の約7割を占めました。

もし、今後身寄りのないご遺体の数が増えると、遺体安置設備が足りず、火葬までに時間を今より要するかもしれません。

(出所)遺体を取り扱う事業者や無縁改葬等の現状調査及び今後の方策検討に資する研究 厚生労働科学特別研究

関東エリアでは、他のエリアに比べ火葬までの日数を要し、火葬場の稼働率も他のエリアより高いという事実がわかりました。特に冬のインフルエンザや感染症がはやる季節では火葬待ちの状態が発生しているかもしれませんが、他のエリアでは恒常的に火葬場が足りていないというデータはないようです。また火葬場の新築予定は、炉数不足のための新築もありますが、老朽化が原因の事が圧倒的に多いようです。ただ個別の市区町村で、複合的な事情により、火葬場が不足することもあるかもしれません。

もう少し色んなデータを集め、火葬待ちが起きているのかみていきたいと思います。

Views: 221