- Home

- データから考えてみよう, 終活

- 【葬儀・法要の意識変化】40代以上の菩提寺無しの人では4割弱が火葬のみ、5割以上が年忌法要不要を希望 ~(公営社団法人全日本仏教会、大和証券)「仏教に関する実態把握調査(2024年度)報告書」』が公開したデータからみてみよう 【データから考えてみよう㉙】

ブログ

6.202025

【葬儀・法要の意識変化】40代以上の菩提寺無しの人では4割弱が火葬のみ、5割以上が年忌法要不要を希望 ~(公営社団法人全日本仏教会、大和証券)「仏教に関する実態把握調査(2024年度)報告書」』が公開したデータからみてみよう 【データから考えてみよう㉙】

【葬儀・法要の意識変化】40代以上の菩提寺無しの人では4割弱が火葬のみ、5割以上が年忌法要不要を希望。また若い世代の方が遺骨を大事に思うのはなぜ ~(公営社団法人全日本仏教会、大和証券)「仏教に関する実態把握調査(2024年度)報告書」』が公開したデータからみてみよう

- 公益社団法人全日本仏教会とはどのような組織なのでしょうか。また菩提寺とはなんでしょうか。

- 40代以上の菩提寺無しの人では4割弱が火葬のみ、5割以上が年忌法要不要を希望

- 若い世代の方が、遺骨を大事に思っている?

- 冠婚葬祭費は60~69歳の世帯が最も多く支出しています

それぞれ一つずつみていきたいと思います。

公益社団法人全日本仏教会とはどのような組織なのでしょうか。また菩提寺とはなんでしょうか。

全日本仏教会は、日本の伝統仏教界を代表する唯一の連合組織であり、主要な59の宗派、37の都道府県仏教会、9の仏教団体が加盟しています。加盟団体に所属する寺院・教会等は7万を超えるとされています。この組織は、仏陀の「和」の精神を基調とし、仏教文化の普及や世界平和への貢献を目的としています。

組織の概要

- 設立: 1900年(明治33年)に「仏教懇話会」として発足し、1957年に「全日本仏教会」として再編成されました。

- 法人格: 2012年(平成24年)に公益財団法人として新たにスタート。

- 所在地: 東京都港区芝公園4丁目7-4。

- 活動内容:

- 仏教文化の普及と宣揚

- 世界仏教徒連盟(WFB)への加盟を通じた国際交流

- 他宗教との連携(神道・キリスト教・新宗教など)

- 仏教葬祭や宗教教育の推進

全日本仏教会は、日本国内の仏教界を統括するだけでなく、国際的な仏教徒との交流窓口としても機能しています。

■菩提寺とはなんでしょうか

菩提寺(ぼだいじ)とは、先祖代々のお墓があり、葬儀や法要をお願いする寺院のことです。仏教において「菩提」は悟りを意味し、菩提寺は先祖の供養を行う場として重要な役割を果たします。

菩提寺の特徴

- 先祖代々のお墓がある寺院

- 葬儀や法要を依頼できる

- その寺院の宗旨に帰依している

また、菩提寺を持つ家のことを「檀家(だんか)」と呼び、檀家は寺院にお布施を納めることで寺院の維持を支えます。

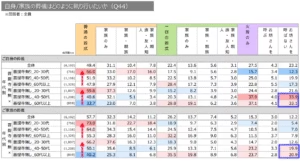

40代以上の菩提寺無しの人では4割弱が火葬のみ、5割以上が年忌法要不要を希望

今までも、数々のお葬式やお墓に関する意識調査の結果をブログで触れてきました。鎌倉新書が実施した「第6回お葬式に関する全国調査」では、アフターコロナの影響で葬儀の規模が拡大し、関東地方では冬季に火葬待ちの傾向があることが報告されています。一般墓と永代供養型のお墓の需要が二分化していることが示され、後継者不要の供養方法が注目されていることも分かります。

今回の調査でも、40代以上の菩提寺無しの人では4割弱が火葬のみ、5割以上が年忌法要不要を希望していることがわかりました。葬送儀礼、年忌法要の簡略化が加速している状況がわかります。一般的には40代以上になると、親や親戚など身近な人の死を経験する機会が増えてくるでしょう。同じ年に複数の大事な人を見送る経験をする人もいるかもしれません。そうすると、お通や、お葬式などの葬送儀礼、初七日、49日、一周忌、三回忌、七回忌などの一連の年忌法要に参加するのが遠距離などの場合は特に、時間的にも、経済的にも負担になってくるかもしれません。

そのような経験を自身で体験されると、自分のお葬式や年忌法要については、参加者の負担を考えると、簡略化でよいと思うのかもしれません。

(出所)公営社団法人全日本仏教会 「仏教に関する実態把握調査(2024年度)報告書」

(参考)鎌倉新書 「第6回お葬式に関する全国調査」、株式会社はせがわ 「令和のお墓事情2024」

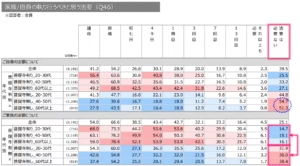

若い世代の方が、遺骨を大事に思っている?

以前、終活を「人生終末期の準備」と現実的な見方をしているのが30代だというブログを書きましたが、今回の調査でも、若い世代の方が、遺骨を大事に思っているという結果が出ました。この結果は菩提寺に有り、無しでも差はありませんでした。40代以降は葬送儀礼の簡略化、継承者不要のお墓を選ぶ、墓じまいなど葬送儀礼に関する意識変化が急速に進んでいると想定されますが、20代、30代の意識変化にも注目する必要がありそうです。

(出所)公営社団法人全日本仏教会 「仏教に関する実態把握調査(2024年度)報告書」

NPO法人ら・し・さ(終活アドバイザー協会)「終活意識全国調査」

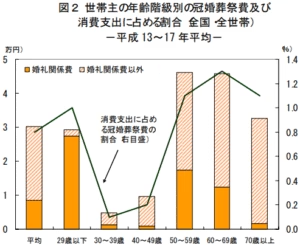

冠婚葬祭費は60~69歳の世帯が最も多く支出しています

大分古いですが、総務省統計局から世帯主の年齢階級別に1世帯当たり冠婚葬祭費の年間支出金額を算出しているデータがあります。その中で、冠婚葬祭に関する支出の中の婚礼関係費について見ると、29歳以下の世帯が最も多いというデータが出ています。データの中で気になる点は、20代では婚礼の支出がメインで葬祭の費用は非常に少なくなっています。

冠婚葬祭費は20代の婚礼費用をピークとし、30代~40代は低い支出となっておりますが、50代以降に急激に増えていきます。冠婚葬祭費用の支出が一番高い世代は、60~69歳の世帯となっています。それだけ50代以降には家族や親せき、身近な人たちを見送る機会が増えているということなのでしょう。

このデータからも、50代以降では葬送の支出が増え、経済的にも負担となり、複数年にわたる年忌法要が、身体的経済的にも負担になるため、自身の葬送儀礼の簡素化を希望する人が増えるのではないかと推察されます。

(出所)総務省統計局 家計ミニトピックス「冠婚葬祭に関する支出」

「老後2000万円問題」は、2019年6月に金融庁が公表した報告書をきっかけに話題になりました。それから6年が経ち、現在は物価高など、厳しい経済状態が続いています。このような時代の中で、冠婚葬祭に対する考え方も変化していくのは当然かと思いますが、今後何が残り何が消えていくのか、弔いの仕方がどのように変化するのか、世代による差はあるのか、注視していきたいと思います。

Views: 32